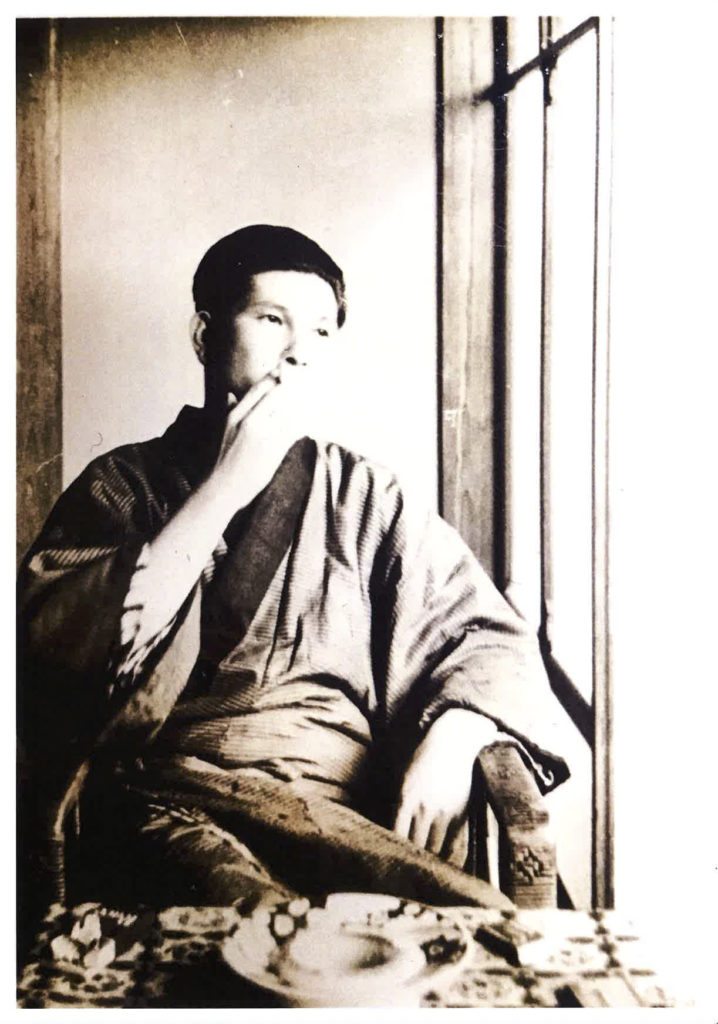

戦後、農家の副業として広まった奈良県の靴下産業。ニット・ウィンのはじまりは、一代目の西口勝次(かつじ)が兵役から戻り、靴下の卸販売を始めたことからでした。メーカーから仕入れた靴下を、大阪の船場や心斎橋通りで問屋に販売。1950年頃には靴下の手回し編み機を導入し、卸販売ではなく、靴下の製造を自ら行う「西口靴下」として新たにスタートを切りました。

生活環境の西洋化に伴って新素材であるナイロンが普及し、日本の高度経済成長とともに、靴下業界の市場も拡大します。西口靴下の事業規模も少しずつ大きくなっていきましたが、1980年代になると業界の賑わいも落ち着き業績も悪化。そこで、勝次は靴下に代わる新たな商品開発に取り組もうと、サポーターを作り始めました。なぜ靴下ではなく、サポーターを編むのかと周りから冷ややかな目で見られながらも、勝次が開発したサポーターのおかげで、なんとか苦しい時期を乗り越えることが出来ました。とにかくものづくりが好きだった勝次は、靴下の域に留まることなく、興味の向くままに商品開発に取り組んでいったのです。

1990年代、靴下業界では柄編み機が最盛期でしたが、勝次は手袋や五本指靴下を編む、横編み機に興味を示します。勝次は横編み機を使って、足袋型の靴下が作れるのではないかと閃き、機械メーカーに改良を依頼。足袋用に改良した編み機を使用して「温泉たび」を開発しました。その頃、サラリーマンを辞めて家業に参加した二代目の西口勝博(かつひろ)が、全国各地の温泉地を営業に飛び回り、温泉たびは大手の旅館やホテルでの取り扱いも徐々に増えていきます。次々と新たな商品を開発し世に送り出していく西口靴下の噂は広まり、大手合繊メーカーより共同開発の声が掛かりました。そして、土踏まずを指圧するサポーターやくの字型膝サポーターが誕生。ヒット商品となりました。

勝次が開発した商品を、サラリーマン時代に培った営業スキルを活かして勝博が営業に出向く。お互いそれぞれの強みを活かしながら、親子のコンビネーションで西口靴下を支え、成長させていきました。

時代はテレビ通販・カタログ通販の全盛期を迎えます。靴下や小物類の人気も高まり、売上も好調に伸びていきました。個人事業所だった西口靴下は「株式会社ニット・ウィン」となり、二代目の勝博が社長に就任します。

2000年代に入ると、靴下業界は国産品から価格の安価な輸入品への移り変わりが加速し、国内の靴下産業は冷え込みが厳しくなります。そこでニット・ウィンは、かねてより製造を依頼されていた、シルク素材の五本指靴下やオーガニックコットン素材の靴下を重ね履きする「冷えとり靴下」の製造に注力します。冷えとり靴下は徐々に世間に浸透していきました。2012年、他社で勤めていた三代目となる西口功人(いさと)が家業に加わり、ニット・ウィンは新たな時代へと舵を切ります。

冷えとり靴下がブームを迎えるなか、功人は次の新たな展開として、素材にこだわったカジュアルな靴下を作っていこうと考えます。これまでニット・ウィンでは、柄の入った靴下を編める機械を持っていなかった為、中古で数台の柄編み機を導入し、オールドマシンと最新の編み機を活かしたものづくりへと発展。デザインの入ったカジュアルな靴下も幅広く編めるようになったことから、新たなアパレルブランドとの繋がりも数多く生まれ、現在のニット・ウィンの基盤となっています。

功人は様々なブランドとファッション向けの靴下を作り上げていくなかで、ファクトリーだからこそ出来ることがもっとあるのではないかと考え、前職で培ったマーケティングやブランドマネジメントの経験を活かし、オリジナルブランド設立に向けて動き出します。そして2013年、からだにやさしい天然素材を用いたカジュアル靴下を展開する「natural sunny」が、2017年には“はくひとおもい”をコンセプトに、素材・デザイン・編み方や価格に至るまで徹底してこだわった「NISHIGUCHI KUTSUSHITA」が誕生しました。

三世代それぞれの特徴を活かし、その時代に合った商品や売り先を見極め、様々な関わり合いを持ちながら歴史を重ねてきたニット・ウィン。

朝起きて、靴下を履く。仕事に出掛ける、家事をする。履き心地がよくて一日頑張れる。そして一日が終わる頃、靴下を脱いだ瞬間に「ああ、心地良かった」とふと思う。そんな毎日の積み重ねが、今日を変え、明日を変えていく。

一日を変える靴下」がより多くの足元を心地よく支えていけるよう、ニット・ウィンは歩み続けていきます。